Le carnaval sauvage d’Arles : la fête originale

La tradition, c’est trop sérieux pour être figé. Une bande de gais lurons, dont certains passionnés de musiques et de traditions provençales, font vivre un carnaval sauvage à travers les rues et les bars d’Arles. L’événement revient aux origines de l’esprit et des symboles de la fête : airs du guet et Bestiasso accompagnent masques lunaires et grandes marionnettes, sans oublier le caramantran à l’arlésienne : le dénommé Estrasse. Une fête traditionnelle depuis le Moyen-âge, réinventée depuis l’an de grâce 2008.

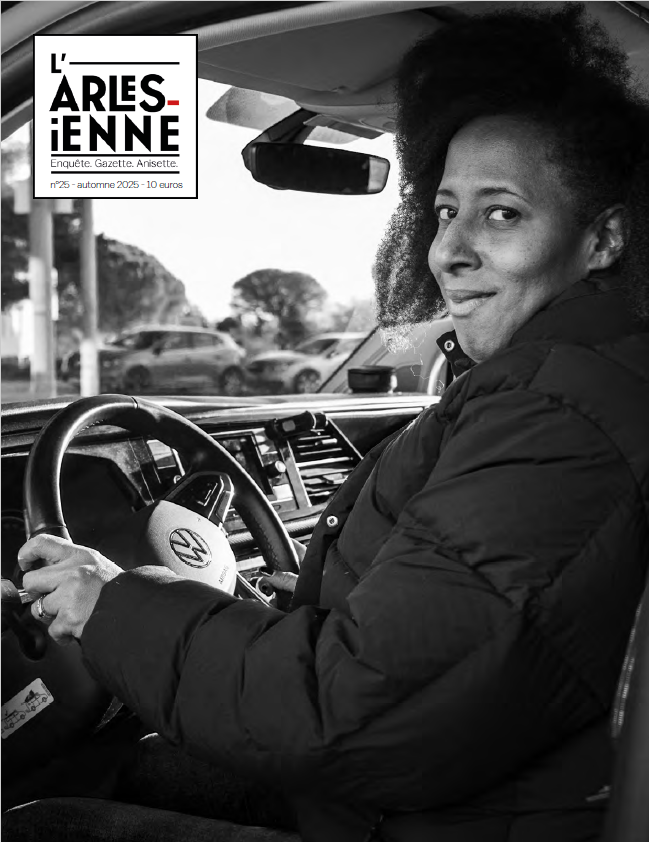

Photos Marie-Océane Dubois

Texte Eric Besatti

Aux origines du carnaval

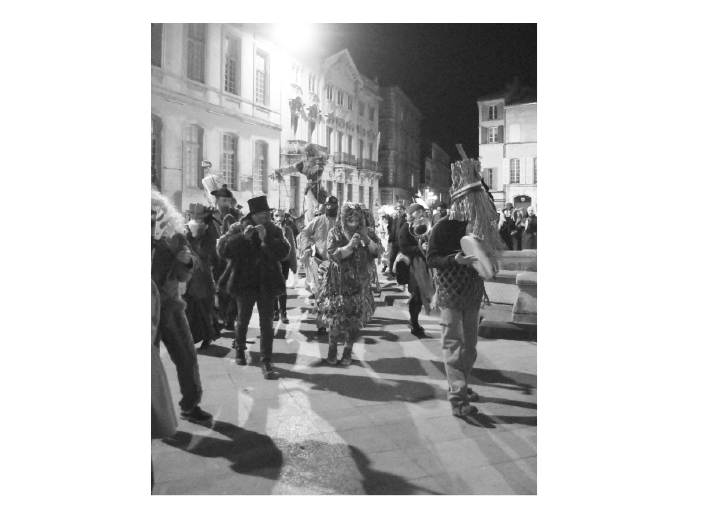

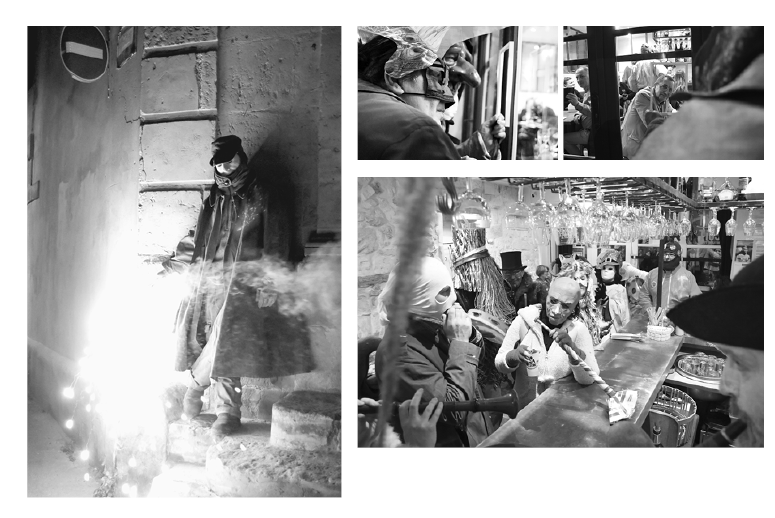

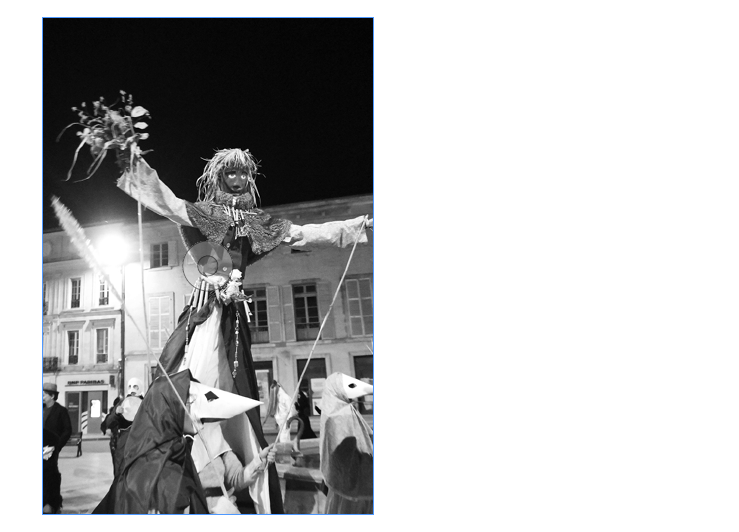

La lune cornue indique le premier vendredi après mardi gras, date rituelle du carnaval sauvage. Comme par magie, noire ou blanche, une petite centaine de personnes s’agglutinent place de la mairie. Aucune communication officielle ne l’indique. Le mot se passe de bouche-à-oreille, par petits textes téléphoniques : à l’ancienne. « Le code est de se retrouver à 20h place de la mairie déguisé, méconnaissable de la tête aux pieds. » Et la consigne a été visiblement respectée. Impossible pour la photographe de l’Arlésienne de reconnaître son rédacteur. Une fois n’est pas coutume, dégun ne se reconnaît dans les rues d’Arles.

Tout commence en 2008. En cette année d’élection municipale, la mairie avait tant retardé son carnaval qu’elle l’avait placé après la féria de Pâques. Sacrilège pour Carnaval qui fait fuir la dernière Lune noire de l’hiver et qui prépare à la première Lune blanche du printemps, aussi connue sous le nom de… lune pascale.

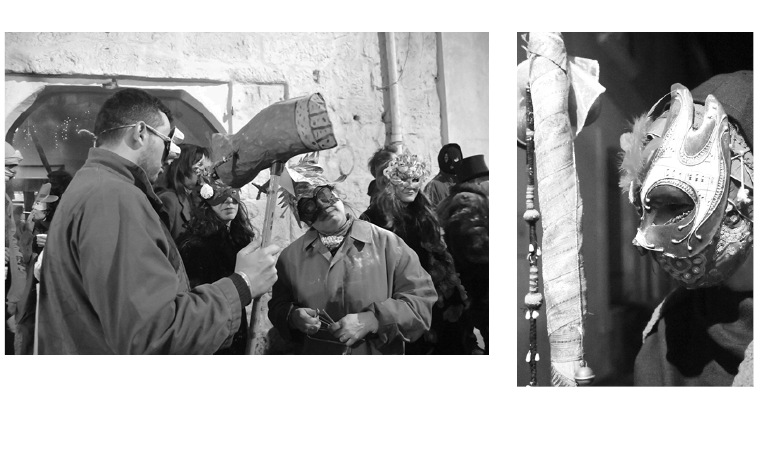

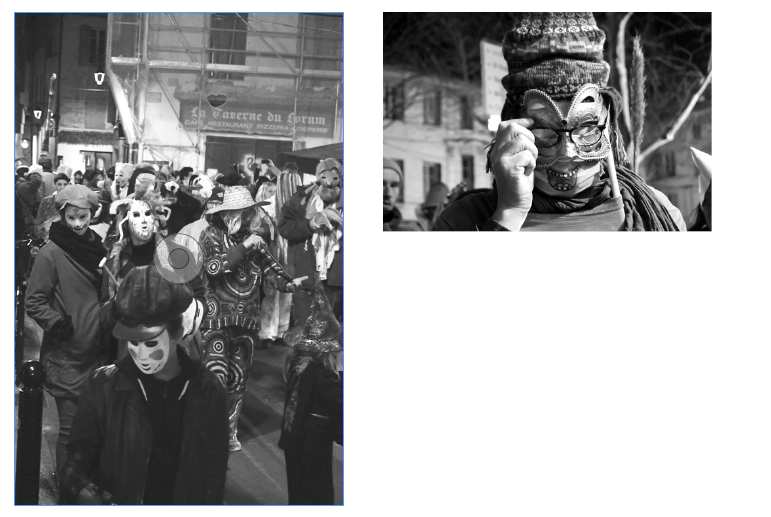

Alors, treize trublions pétris de traditions ont voulu bousculer l’ordre institutionnel et créer un carnaval sauvage. Ici, les costumes portent fréquemment des symboles lunaires : peintures noires ou blanches comme les cornes font référence à la surface du satellite. Peaux de bêtes et matières végétales sont aussi là pour dire que le carnaval est l’occasion de figurer la transformation de la nature lors des changements de saison.

Le carnaval sauvage n’est pas comme ceux, plus sages, où des gens se montrent et d’autres regardent. Celui-ci revendique un retour à l’esprit originel de la fête : ici tout le monde fait et improvise. La police, discrète, ne suivra même pas le cortège tout son long… Allez, si, un civil de loin quand la foule traverse les grandes artères. « C’est l’un des seuls moments où j’ai l’impression de me réapproprier l’espace public », ressent un des masques de la bande. Les chahuts bon enfant renversent le déroulement habituel des choses. Comme cet arrêt devant le bar du Sarto qui déborde sur la route. Ou cette entrée dans le restaurant Cuit-Cuit pour jouer de la musique et servir à boire aux clients pour les enjailler un peu.

La musique dans la peau

Il y a des instruments à vent : des fifres, des hautbois du Languedoc, un galoubet, une cornemuse landaise, une graille catalane, une gaïta portugaise, du mirliton. Des percussions aussi : du tambourin, une grosse caisse jusqu’aux instruments du charivari : casseroles et cuillères en bois. Le cortège se met en branle et commence par des tours de fontaine place de la mairie en sautillant.

Un air lancinant revient toute la soirée, celui du guet. « C’est un air détourné d’une fête du XIVe siècle, explique l’un des musiciens. Il nous vient de la Fête-Dieu d’Aix-en-Provence. Une fête religieuse détournée de manière spectaculaire et carnavalesque. La veille de la procession religieuse tout le monde pouvait se déguiser en guetteur », sorte de milicien qui protégeait la ville pendant la nuit et faisait la loi. « Ce soir-là, n’importe qui pouvait mettre un masque et jouer au guet.»

Inventions de symboliques

Le carnaval sauvage, c’est la tradition qui s’invente en se vivant. La marionnette géante qui circule dans les ruelles du centre-ville représente la Reino Sabo, un autre emprunt à la Fête-Dieu d’Aix-en-Provence. Au XIVe siècle, le peuple était autorisé par octroi de licence à jouer des saynètes, mais seulement si elles reprenaient des passages de la Bible. Alors la reine de Saba servait aussi à représenter le savoir, la sève du printemps. Et aujourd’hui, elle sert de personnage tutélaire pour la première « consœurie » de la Reino Sabo, bien active et bien visible. Le costume de ces Sabettes : des grands becs en carton blanc et un habit vert et blanc, les couleurs de la reine. Non loin, autre symbole, des personnages lunaires tiennent une canne de Provence. Pourquoi ? Pourquoi pas.

Il y a aussi l’air musical de la Bestiasso qui revient souvent dans la traversée de al ville. À l’instar de nombreuses communautés carnavalesques à l’ouest du Rhône, Arles possède son propre animal totémique : La Bestiasso ! « Le plus petit animal totémique carnavalesque de l’univers », explique un masque »dompteur de Bestiasso ». La confrérie de la Bestiasse, encore balbutiante, est habillée en jaune et bleu en chantant : « Laisso passa l’inmenso Bestiarasso ! Laisso passa, que va tout devoura ! » Pour la touche de bleu, ils portent un bleu de travail de Solvay présenté comme le « costume traditionnel de Salin-de-Giraud », où se trouve l’usine. Le jaune se trouve dans des détails.

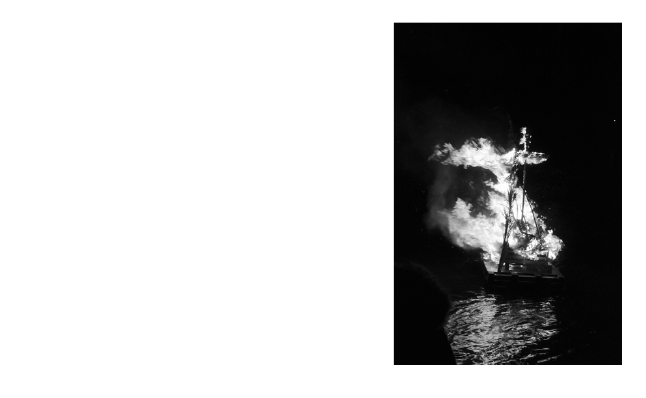

Estrasse est mort, vivement l’an que ven

Au gré de la déambulation, des curieux s’agglutinent au cortège et se masquent avec ce qu’ils trouvent. Tiens, un carton laissé par un commerçant généreux de la rue de la République. Tèh, Santo Magali, avec son chapeau en forme d’arènes d’Arles sort son cubi de rouge et quelques bières dans la petite rue Barbès. Après s’être désaltéré au Tambourin, au bar de la Roquette et au Sarto… après une âpre bataille de farine pour appeler la lune blanche place Genive, le cortège finit sur les quais du Rhône pour mettre à l’eau Caramentran. A Arles, il s’appelle « Estrasse », et celui-ci est le treizième du nom ! Le procès est donné avant qu’il soit brûlé sur le fleuve. En 2020, Caramentran symbolisait un croupier, pour faire partir en fumée les envies d’installer un casino dans la cité provençale. Pour l’instant les vœux du carnaval sauvage ont été exaucés. Cette année, le procès s’étalera sur « l’usage de chier au bord du Rhône ». Un procès sérieusement mis en scène, « car les pacholes s’envolent et les écrits restent », exhorte le juge. « Le mois de mars ne passera pas l’hiver, Caramentran non plus », « il faut brûler cet animal faussement démocratique ». « Au Rhône ! », arrange la foule quand les percussions et les vents prennent le relais du juge. Exécution est donnée : Caramentran est brûlé.

Le groupe, un peu plus dense qu’au départ de la place de la mairie, entonne l’air d’Adiu Paure carnaval. C’est le moment où les masques tombent. Fin de l’anonymat. On veut aller au Sarto, mais c’est fermé, à l’Antidote… Alors le noyau dur prolongera sa soirée au pub, qui a l’autorisation d’ouverture la plus tardive de la ville.

Le lendemain, rendez-vous au Bar du marché à l’heure de l’apéro. Ils iront ensuite jouer aux « têtes d’œufs ». Une farce originaire du carnaval de Malmédy en Belgique, réappropriée à la sauce arlésienne, qui consiste à choisir une cible et la suivre collectivement à la file indienne en reproduisant ses faits, ses gestes et ses dires. Le déguisement : en bleu, avec une touche de jaune, avec une boite d’œufs pour masque. « Vous avez rien d’autre à foutre, bande de jeunes gens pas sérieux », s’esclaffe une des personnes poursuivies rue du 4 septembre. Effectivement, des sauvages souriants en pleine ville, c’est difficile à suivre.

Cet article est en libre service, mais a demandé du temps de travail.

Pour soutenir le travail de l'Arlésienne, il y a les partages, les abonnements, et les dons ! Alors à vot' votre bon cœur et votre porte-monnaie !