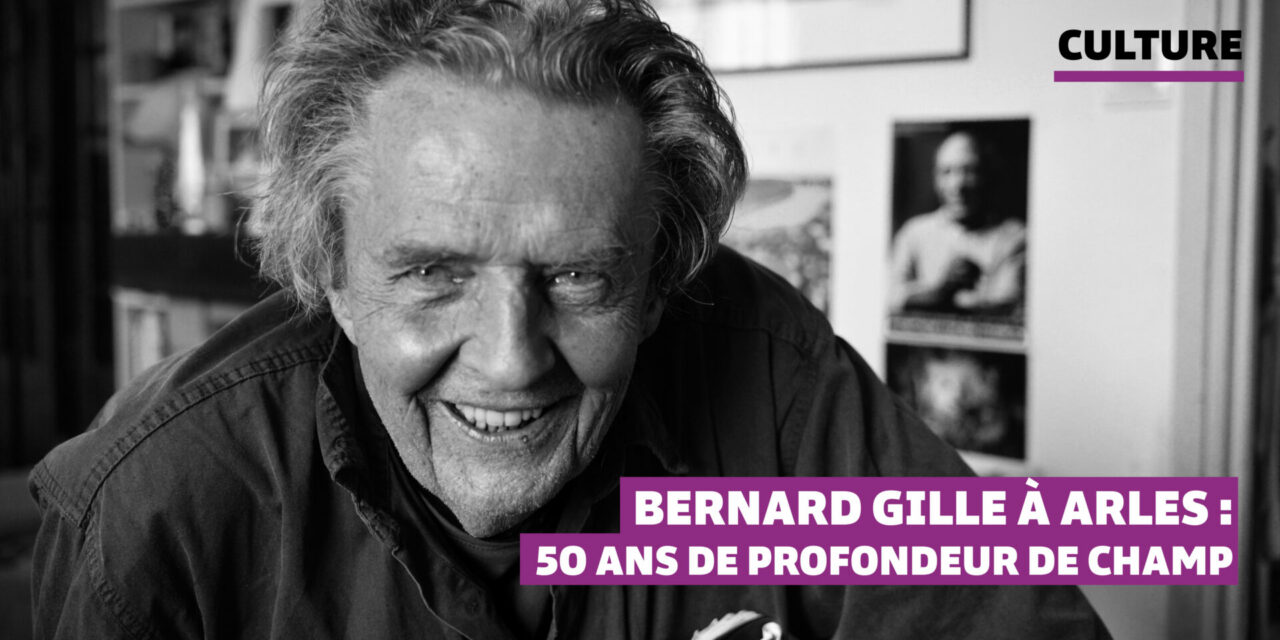

Bernard Gille à Arles : 50 ans de profondeur de champ

Bernard Gille est un des acteurs de la révolution culturelle arlésienne qui porte la ville depuis les années 70. Photographe, réalisateur, professeur d’histoire de l’art et de la photographie, il expose à la chapelle des Trinitaires un demi-siècle de travail. Des reportages humanistes dans le bouillonnement post-68 comme des centaines d’interviews d’artistes des Rencontres qui expliquent leur rapport à la photographie et à la ville.

Sur son fauteuil roulant monté sur une trottinette électrique, Bernard file à toute berzingue avant d’arriver devant chez lui où il reçoit pour l’entretien. « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Qu’est-ce qu’on attend pour faire la fête ? », lance-t-il. Dans son salon, une photo des Alyscamps de sa composition, les ouvrages où il a participé, la bible d’histoire d’Arles coordonnée par Jean-Maurice Rouquette… Et le téléphone qui sonne dans ces derniers moments de préparation de son exposition. La journée se termine, ce sera un ricard.

« Un monde en lumière », son expo, la première à Arles depuis 1982, se tiendra du 1er mai au 31 mai à la chapelle des Trinitaires, mais le vernissage est vendredi 2 mai à 18h. « Mon discours du vernissage sera très politique », prévient Bernard qui compte retracer et souligner l’importance des artistes dans la transformation de la ville. Pendant 50 ans, Lucien Clergue le photographe comme Jean-Maurice Rouquette, directeur des musées d’Arles, l’historien activiste étaient auprès des maires et des ministres pour inlassablement tenir le discours de l’importance de la culture, de la photo pour Arles et apporter l’argent pour développer les projets et la ville. « Les gens ne se rendent pas compte qu’Arles est une des seules villes au monde à être sortie de la désindustrialisation par la culture, le patrimoine et son biotope naturel hors du commun », souligne-t-il.

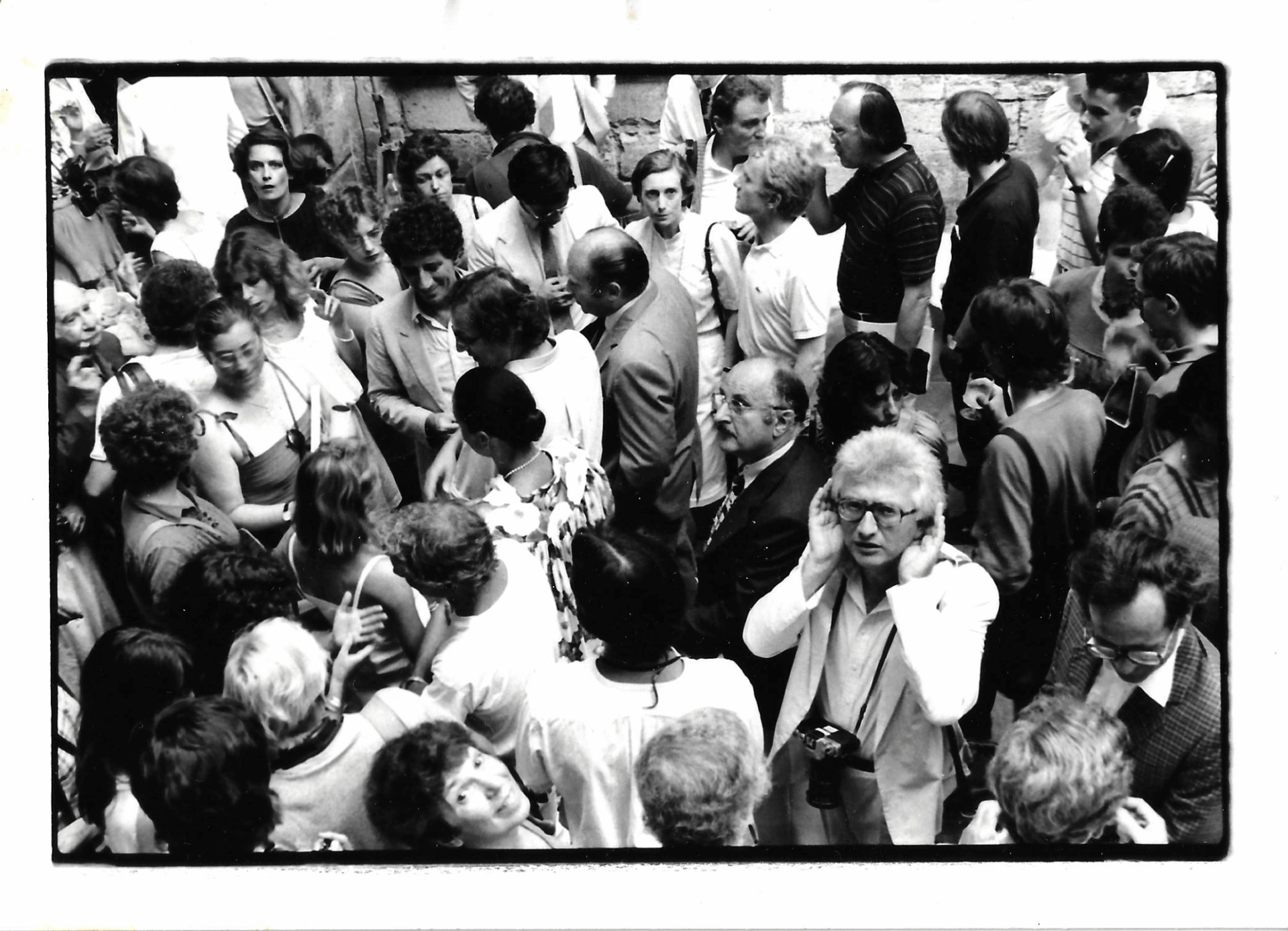

Lucien Clergue pris en photo par son assistant Bernard Gille au musée Réattu dans les années 80, « on essayait de communiquer dans le brouhaha d’un vernissage ». Sur la photo, notamment le ministre de la culture de l’époque, Jack Lang.

En 1981, quand François Mitterrand, fraîchement élu, et son ministre de la culture Jack Lang décident de faire une Ecole nationale supérieure de la photographie (ENSP), Arles est déjà prête. « Depuis 1965, Rouquette, Clergue et d’autres ont commencé à constituer une collection de photographies au musée Réattu, qui est municipal. C’était le premier musée à faire ça. On était prêt ». C’est pour l’École nationale de la photographie que Clergue vient chercher Bernard installé alors au poste de professeur à l’Institut des Beaux Arts Saint-Luc de Liège en Belgique. Le discours est clair, il faut des artistes pour « faire la révolution culturelle » et ouvrir l’école de la photo. « J’étais au premier jury, puis aussi à peindre les murs pendant l’été pour préparer la rentrée », sourit encore Bernard. C’est comme ça, en 1982, que Bernard s’installe à Arles d’où il ne partira plus.

Depuis 1970, Bernard venait déjà à Arles pour les stages de pratique, « workshop, pour faire américain » avec les photographes les plus talentueux de leur époque. C’est là qu’il rencontre Lucien Clergue et se noue d’amitié avec lui. Bernard l’invite à faire le tour des écoles d’art de Belgique pour présenter les Rencontres aux étudiants et trouver du public… Une autre époque « où notre but à tous était de faire reconnaître la photo comme un art, on se serrait tous les coudes ». Le festival de la photographie ? “Un héritage de mai 68. Charles Privat, maire de gauche avait senti qu’il pouvait se faire dégager. Une des principales revendications des Arlésiens de l’époque était la volonté d’améliorer la proposition culturelle. Il a demandé alors à Clergue, Rouquette et les autres : « Inventez-moi quelque chose” ”. Les artistes, ceux qui essaient de « capter l’invisible qui a commis la folle imprudence d’apparaître ! », comme disait Cocteau, une des références de Bernard, « sont indispensables à la société, ils préparent les changements qui arrivent et permettent aux mentalités d’avancer ». Dans le cas d’Arles, ils ont même servi à inventer une autre ville possible.

« Pourquoi photographiez-vous ? », « Qu’est-ce qu’une image forte ? », « Pourquoi venez-vous à Arles ? ». Dans son exposition, Bernard a sondé 300 photographes dont Robert Doisneau, Hans Silvester, Franco Fontana. Des vidéos aussi drôles que profondes.

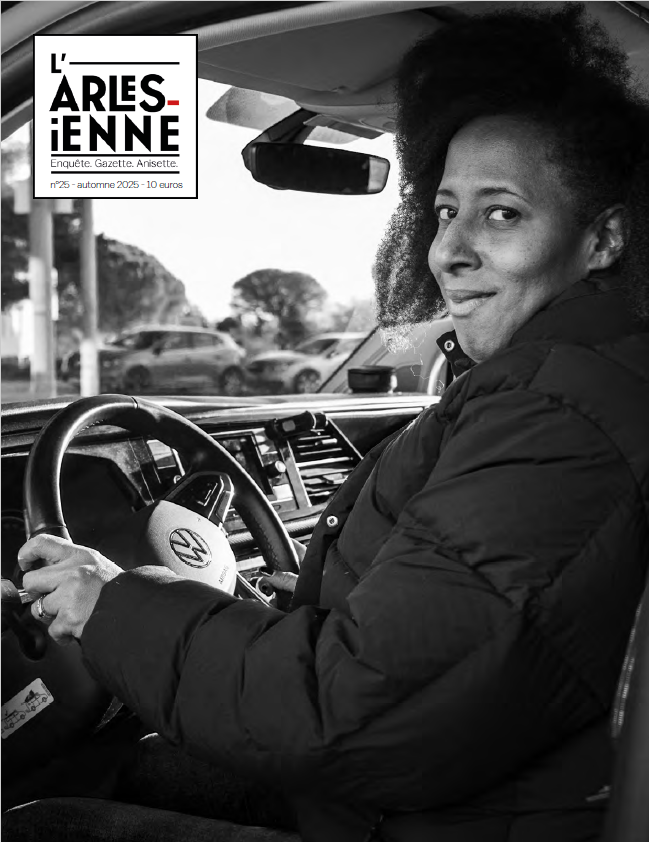

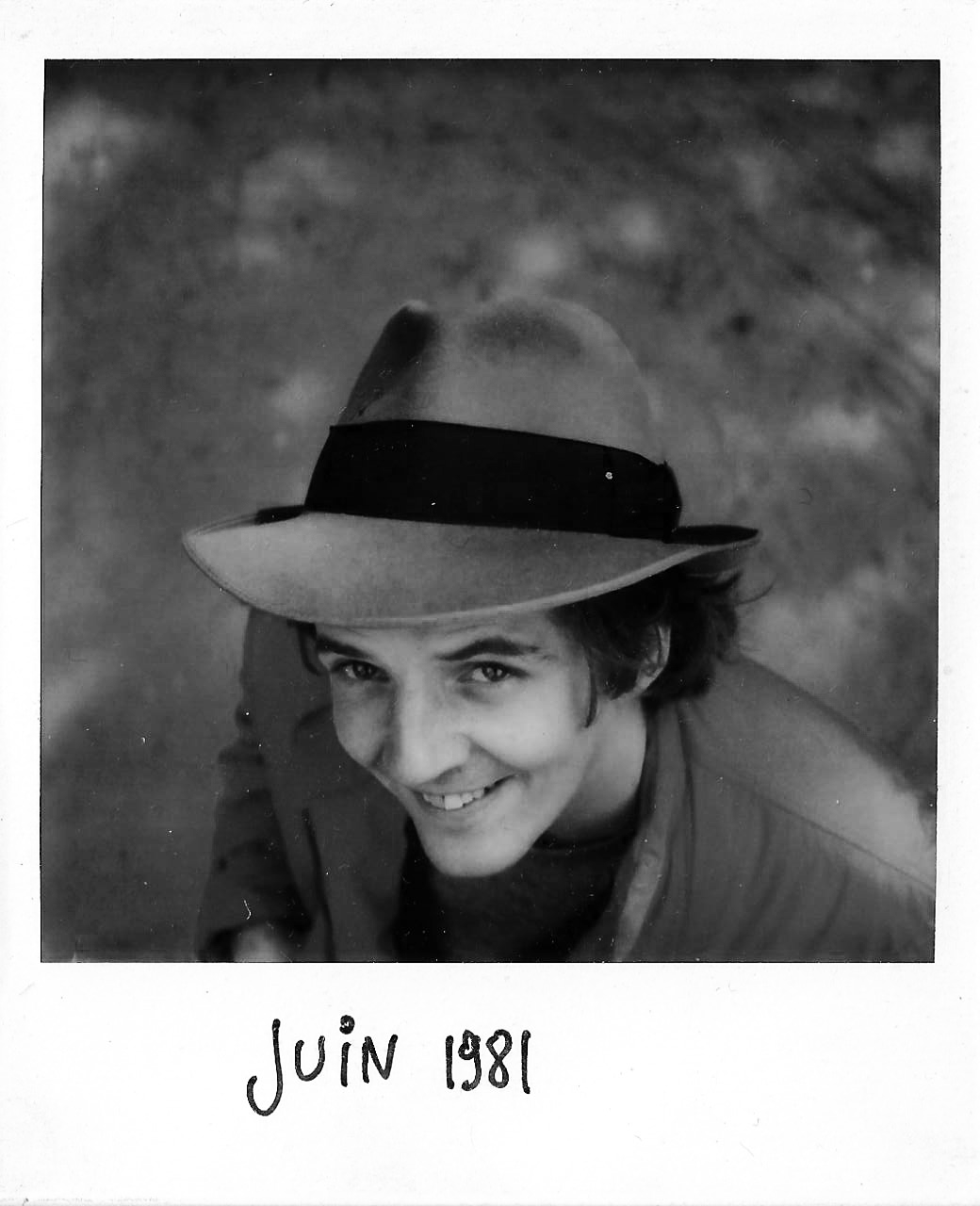

Bernard Gille en 1981.

Don Quichotte, passionné, tout comme son œuvre, Bernard, Luxembourgeois de naissance, Arlésien la plupart de sa vie, est loin d’avoir dit son dernier mot. Déjà, son exposition produite par Lët’z – Arles, une association de promotion de la photographie luxembourgeoise, va tourner au Centre national de l’audiovisuel du Luxembourg. Autre monument qu’il pourrait faire aboutir : le testament vidéo de Jean-Maurice Rouquette. Cinq interviews d’une heure chacune qui raconte l’histoire d’Arles, de la protohistoire à la tour de Maja. La prochaine révolution qu’il espère pour Arles ? « Que cette ville soit enfin accessible aux piétons, aux poussettes et aux fauteuils roulants ! », s’énerve-t-il. « Une coulée verte du musée de l’Arles Antique aux Ateliers.” Voilà un premier projet et un deuxième, “une école d’art réellement multidisciplinaire pour mélanger toutes les formes d’expression ». Bernard, toujours une ou deux révolutions en tête.

Eric Besatti

Cet article est en libre service, mais a demandé du temps de travail.

Pour soutenir le travail de l'Arlésienne, il y a les partages, les abonnements, et les dons ! Alors à vot' votre bon cœur et votre porte-monnaie !