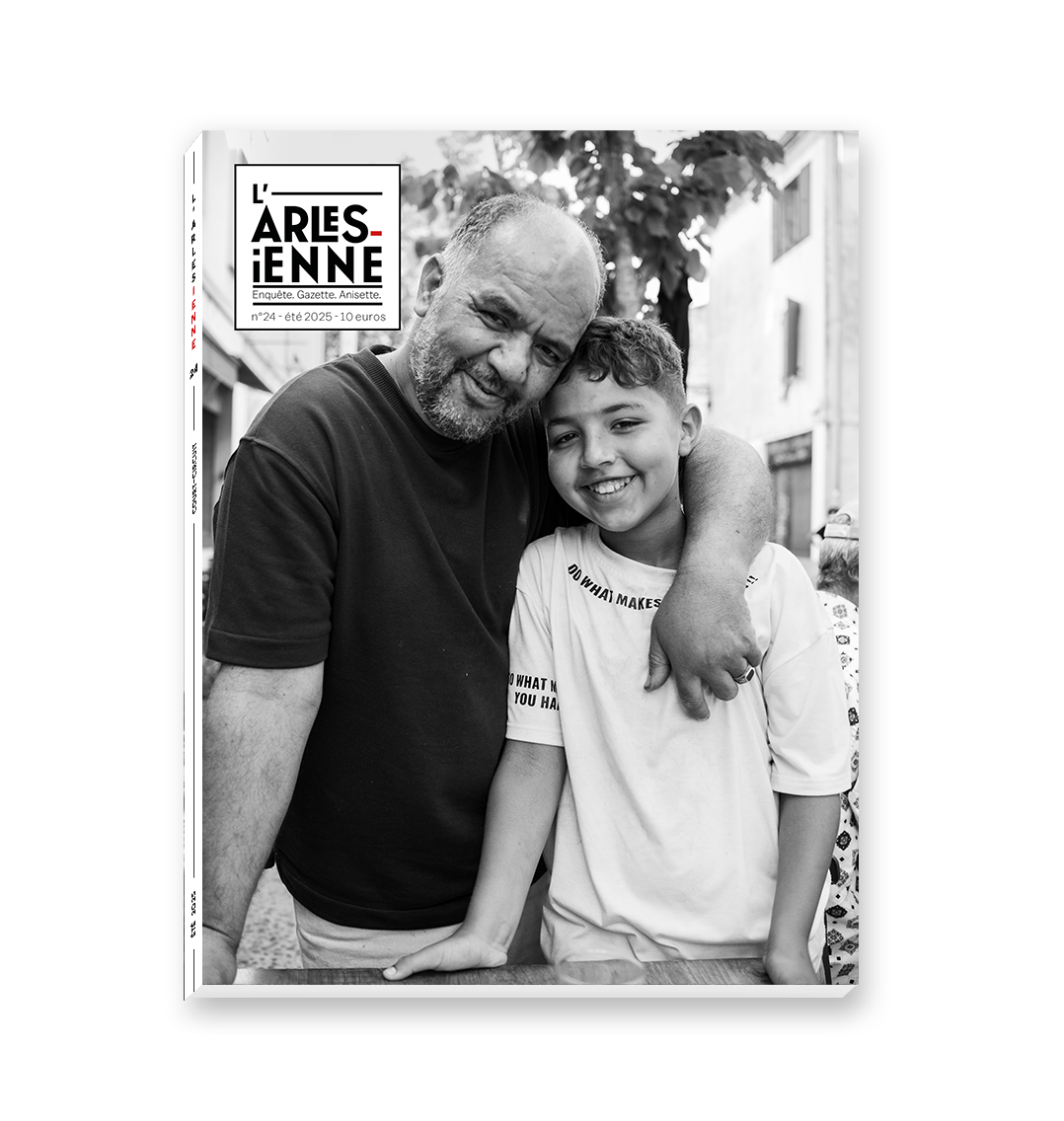

D’où vient l’argent ?

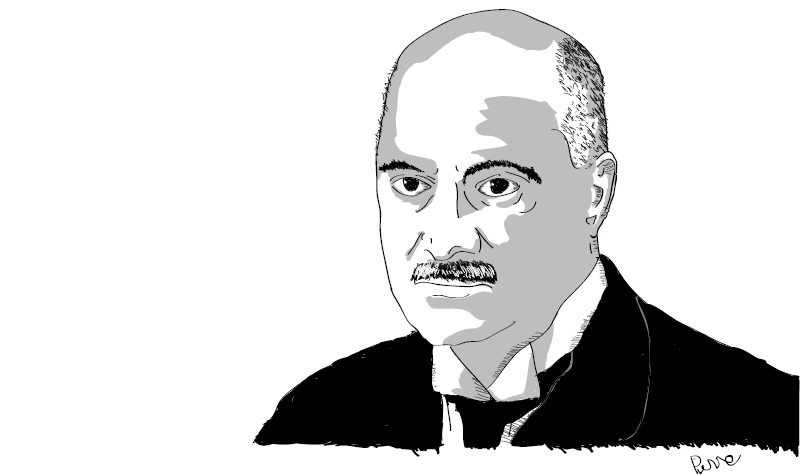

Le robinet Hoffmann est ouvert, des millions sont déversés pour Arles et la Fondation. Avant de se jeter dans une Tour de 56 mètres et des projets culturo-designo-innovants, l’argent prend sa source en Suisse, dans la jolie ville de Bâle, au pied de l’immeuble des laboratoires Hoffmann-La Roche. Remontons ce filet d’or, entre business et histoires de famille…

Défiscalisez comme Bernard, soyez mécènes comme Maja et réorientez vos impôts en soutenant l'Arlésienne.

Faire un don défiscalisé à la presse libre, locale et de saison... désormais reconnue d'intérêt général !