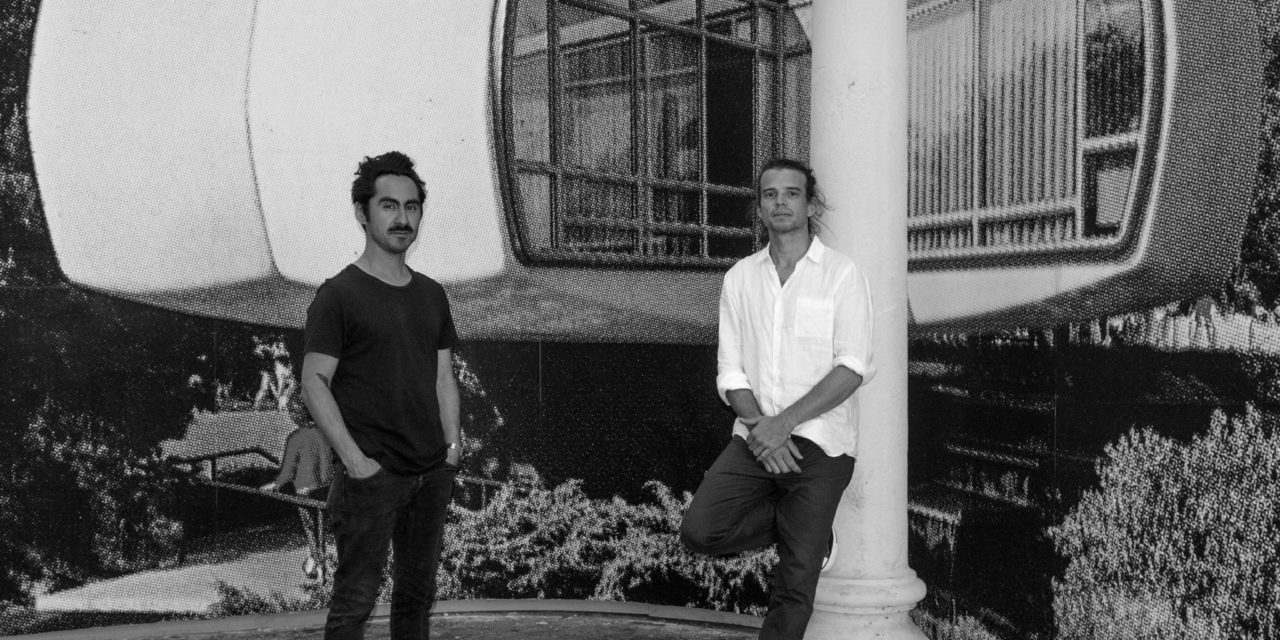

L’odeur de l’argent dans la photographie. Entretien avec Mathieu Asselin et Sergio Valenzuela Escobedo

Photographe documentaire diplômé de l’Ecole nationale de la photo, Mathieu Asselin est l’auteur d’une enquête sur la multinationale américaine Monsanto et ses effets dévastateurs sur les hommes et l’environnement, présentée en 2017 aux Rencontres d’Arles. Cette année, c’est un autre constat qui l’a poussé à lever la voix : la tenue à Arles du prix…

Nos ventes sont une belle part de notre chiffre d’affaires, mais ça ne suffit pas. Sans financement des collectivités territoriales, sans publicité, l’Arlésienne a besoin de vous. Pour l’existence du journal : les dons sont essentiels. Et pour avoir de la visibilité et prévoir nos enquêtes en fonction des moyens disponibles, le don mensuel, fidèle et ancré, reste la panacée de l’Hauture, la quintessence de la Camargue, le cœur de l’artichaut.