Déplacés comme du bétail

C’est juste à côté. A dix kilomètres d’Arles. Un monde parallèle où des travailleurs étrangers sont parqués, totalement dépendants d’un employeur, à l’écart de la ville, dans des conditions de vie intolérables dans un vieux mas. Ce sont pourtant eux qui permettent de maintenir l’existence des plus grosses exploitations agricoles du coin. Rencontre avec la main-d’œuvre étrangère nécessaire à la fabrication des produits « origine France ».

Sur Tripadvisor, la description ferait rêver : un mas camarguais un soir d’été, ambiance musicale sud-américaine, coucher de soleil orangé sur la rizière et chant des cigales. Toutefois, quelques points négatifs viendraient plomber la note : absence de moustiquaires et de climatisation, interdiction d’inviter qui que ce soit, hors de question de boire de l’alcool ou de faire la fête et les lits sont pleins de punaises. Puis le reste.

Ce lundi 27 juillet, une trentaine de personnes sont ici en transit. Des travailleurs d’origine subsaharienne, maghrébine ou sud-américaine, détachés en France par une entreprise d’intérim espagnole. Au mas de l’Espérance, route de Saint-Gilles, à dix kilomètres d’Arles, vivent les rebuts de l’entreprise Terra Fecundis. Ils et elles attendent une nouvelle « entreprise utilisatrice »(1), un nouveau champ à récolter, une nouvelle chaîne de conditionnement à remplir. Celles et ceux qui ont été éconduits du jour au lendemain par leurs chefs attendent là. Sans être payés, alors qu’ils ont traversé les frontières uniquement pour ça : gagner plus de 2 000 euros par mois si tout se passe bien, un salaire en échange d’un travail laborieux dans des conditions que les Français n’acceptent pas. L’espace de quelques mois, ceux de la haute saison où tomates, melons, pêches et abricots ne peuvent pas attendre. Ce soir, c’est l’ennui et l’incompréhension qui règnent devant ces bâtiments insalubres, des corps de ferme rénovés à l’emporte-pièce pour accueillir la main-d’œuvre.

68 heures par semaine

Rares sont ceux qui acceptent de témoigner, de peur des représailles, par crainte de ne plus être affectés sur un nouveau poste. Djibril, lui, n’a pas cette crainte. Cela fait 10 ans qu’il a quitté le Sénégal pour trouver du travail en Europe. En Espagne, il travaillait à Almeria, connue pour ses étendues de serres en plastique à perte de vue. Terra Fecundis y a récemment ouvert une antenne pour élargir son approvisionnement en main-d’œuvre. Embauché pour la saison, c’est la première fois qu’il vient en France. A 42 ans, carte de résident espagnol en poche, il n’a pas peur de charbonner des journées de onze heures trente de travail, sept jours sur sept quand la loi impose minimum un jour de repos par semaine, 48 heures de travail hebdomadaires et pas plus de 10 par jour. Dans ses mains caleuses, le carnet où il note méthodiquement ses heures, témoigne de la détermination qu’il met à gagner de l’argent qui sera utile à sa survie et celle de sa famille. Ce rythme, il l’a accepté, il est là pour ça. Mais pas pour se faire « traiter comme un animal », se faire « gueuler dessus toute la journée, parler comme à des chiens », témoigne-t-il avec sa voix grave et posée dans un espagnol maîtrisé. Sur l’exploitation de Frédéric Berlhe, aux Sansouïres, « on n’avait pas le droit de parler entre nous », il fallait emporter ses propres bouteilles d’eau et les charrier de champ en champ. « Pourtant ce n’est pas compliqué de mettre le tout dans un véhicule et le déplacer pour nous faciliter le travail. Chez tous les autres patrons que j’ai fait, l’organisation faisait en sorte de s’occuper de l’eau. » Sous la tyrannie d’un petit chef brésilien de l’exploitation, présent pour encadrer « les Terra », les ouvriers agricoles devaient avoir fini de récolter toute une ligne du champ avant d’être autorisés à boire, selon Djibril. Sous un soleil de plomb, dans des champs immenses, « c’est long », ponctue-t-il. Impossible alors de ne pas penser à l’histoire d’Elio Maldonado, ouvrier équatorien de Terra Fecundis, mort à Maillane, en juillet 2011, de déshydratation en ramassant des melons au domaine des Sources, propriété de Julian Perez. Cette année, l’entreprise, jugée pour « homicide involontaire », « par violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité », a été relaxée. Terra Fecundis était simple témoin assisté.

Sur un banc de fortune devant le bâtiment, Djibril explique que les heures supplémentaires n’étaient pas majorées alors que la loi l’exige (25 % les huit premières et 50 % les suivantes). Avec ses fiches de paye, nous avons pu calculer, rien que sur un mois et demi de travail, une économie de 1000 euros net faite par l’exploitant agricole. Imaginez l’économie que l’employeur peut faire sur une saison pour une équipe de 100 saisonniers. Même sans compter les charges… Mais ce n’est pas tout, il raconte aussi les camionnettes de Terra Fecundis qui emmènent les travailleurs dans les champs plus tôt que l’heure d’embauche. Puis les « encargados », les chefs d’équipe, qui mettent directement les travailleurs à la tâche sans comptabiliser le quart d’heure gagné. Et ça, tous les jours. « Je ne connais pas les choses ici, mais si c’était en Espagne, j’aurais dénoncé », conclut-il. Ici, les travailleurs de l’entreprise espagnole sont isolés, éloignés des villes, sans connaissance syndicale ni représentants, livrés à eux-mêmes et à la merci des employeurs. Avec comme seule excursion, le réapprovisionnement hebdomadaire à Lidl, Aldi ou Casino.

« Vite, je suis pressé », balaye Frédéric Berlhe, dans son bureau du Mas neuf des Sansouïres, route de Salin-de-Giraud. Le patron finit par nous accorder un entretien express après quelques négociations. Oui, il héberge des Terra sur sa propriété, oui, il a un chef d’origine brésilienne, mais non, il ne donne aucun crédit à notre témoignage circonstancié et daté. « Si on empêche de boire, le lendemain, ils se cassent tous, y en a plus aucun ici. Faut pas rêver quand même, c’est pas des Manitou hein, c’est des hommes. » Les travailleurs partiraient s’ils n’étaient pas contents des conditions ? Pas si sûr. « Tout le monde a peur, explique Djibril. C’est pour ça que personne ne dit rien ». Mais pour Frédéric Berlhe : « Moi aussi je peux vous dire ce que je veux. N’importe quoi. » Alors pourquoi ces récits de conditions qui ne respectent ni le droit du travail ni la dignité humaine ? « Bon, c’est bon », finit-il en se levant pour nous raccompagner vers la porte.

Viré du jour au lendemain

Ces conditions décrites comme illégales, vécues comme inhumaines, Djibril avait fini par les accepter. Il ne bronchait pas, concentré à la tâche sous les vociférations du petit chef. Depuis le 6 juin, il ne se plaignait pas, même si ces conditions étaient les pires qu’il a pu connaître depuis dix ans. Mais le 22 juillet dernier, il se fait virer du jour au lendemain, avec deux autres personnes dont une qui travaillait dans ces conditions depuis la mi-mai. Aux Sansouïres, ils étaient hébergés sur l’exploitation. La veille, une coupure d’électricité l’a empêché de préparer son dîner et la gamelle du lendemain. A l’aurore, alors qu’il doit se préparer pour embaucher à six heures, « pas possible de prendre un café chaud au réveil ». Les semaines de cadence infernale et sa douleur au bras commencent à peser. « J’ai préféré me reposer. » Alors, avec deux autres travailleurs détachés, il décide de ne pas sortir du bâtiment. « La fille du grand patron de l’exploitation est rentrée dans la maison et dit à l’encargado : « Les trois qui ne sont pas allés travailler, eux ne travailleront plus. »» Conscient de ne pas connaître toutes les nuances du droit français, Djibril se permet de dire à l’encargado : « J’ai le droit de me reposer. » Le droit ? « Eso no te importa », ça, c’est pas ton affaire, aurait répondu le chef. Comme pour balayer le petit soupçon de revendication naissante.

Revendiquer ou dénoncer n’est pas franchement valorisé dans les rangs de l’entreprise espagnole. Un mois plus tôt, un travailleur poste sur les réseaux sociaux, une vidéo qui dénonce les conditions de logement au mas de la Trésorière, autre lieu d’hébergement des travailleurs de Terra Fecundis, un kilomètre plus à l’est. Verdict : licencié et renvoyé en Espagne(2). Au mas de l’Espérance, les conditions ne sont pas meilleures, les ouvriers sont posés là, sur des lits où « on ne sait pas qui a dormi la veille », sans draps propres, à la merci des moustiques et des punaises de lit… Mas de l’Espérance, mas de la Trésorière, même combat ? En tout cas, même propriétaire : Didier Cornille.

Des matelas à même le sol au Mas de la Trésorière de Didier Cornille.

Parqués dans des conditions indignes

Didier Cornille est un poids lourd agricole du département, il est à la tête de 21 sociétés dont la SCEA de Reveny basée à Saint-Etienne-du-Grès. « Près de 1 500 hectares de diverses cultures comme la salade, les tomates, le blé, le riz, le tournesol, les melons et le maïs semence », peut-on lire sur la page Facebook de l’entreprise. Une entreprise qui tourne avec des bras de Terra Fecundis. Et Didier Cornille devient à son tour prestataire pour Terra Fecundis en proposant des lieux d’hébergement pour les ouvriers envoyés par l’entreprise espagnole. Des mas comme ceux de l’Espérance, que les travailleurs détachés appellent « Reveny quatro », de la Trésorière, « Reveny cinquo » ou du Cast à Maillane, « Reveny tres ». Un nom inspiré du tout premier mas de Didier Cornille, qui s’appelait, au XIXe siècle, « Revenez-y ».

Au fil du temps, les lieux ont dû perdre leur qualité d’accueil. Au mas du Cast, sur le platane de la cour, la gravure « Fuck TF » pour Terra Fecundis atteste davantage d’un goût amer des occupants. Ici, les travailleurs préfèrent ne pas boire l’eau du robinet. Le 30 avril 2020, les gendarmes et l’inspection du travail s’y sont rendus pour contrôler le respect des consignes sanitaires liées à la crise sanitaire pour les travailleurs détachés. « Douches avec moisissures […] nombre insuffisant de toilettes (neuf et un urinoir) […] saturation des poubelles ouvertes […] état de saleté important […] présence d’insectes vivant dans les cuisines […] absence totale d’extincteur et aucun système d’incendie », liste le constat cité dans l’arrêté de fermeture administrative partielle pris le 5 mai par la préfecture de région. L’autorité de l’État met en demeure Didier Cornille et l’oblige à réaliser une mise en conformité générale, notamment « effectuer, dans un délai de deux jours, les travaux nécessaires de raccordement à un réseau d’eau potable » ou « limiter le nombre de personnes hébergées à 40 ».

Le 26 juillet dernier, bien après les délais indiqués dans l’arrêté, toujours impossible pour les travailleurs de boire l’eau du robinet. Dans la cour, Diego – le prénom a été changé – souffle. Il se souvient d’un logement, l’an passé, dans un camping, où les travailleurs avaient accès à la piscine, au terrain de sport et autres commodités. Comme pour rappeler que ces conditions d’hébergement ne sont pas une fatalité. En réalité, c’est plutôt un système. Sur ce lieu, pour héberger les travailleurs, Didier Cornille récupère de Terra Fecundis « 180 euros par chambre et par semaine » pour une capacité du lieu de « 30 chambres pour 120 personnes ». Avec un calcul vulgaire, cela donne autour de 23 220 euros par mois si les chambres sont complètes. Et les chambres doivent être complètes quelques mois dans l’année. Voire plus que complètes. Le jour du contrôle, le 30 avril, « il a été déclaré à l’inspection du travail que 160 salariés environ étaient hébergés », cite l’arrêté. A notre connaissance, le propriétaire a au moins quatre lieux comme celui-ci. Avec ces loyers encaissés au mas du Cast par son entreprise SARL du mas de Mauléon, Didier Cornille pourrait certainement faire mieux dans l’accueil des travailleurs agricoles. Surtout qu’il a quelques références en matière d’hôtellerie. Posé au milieu de ses champs, le mas de Mauléon propose des chambres « passion », « lavandière » ou « royale », toutes munies d’un « grand confort avec literie d’exception », accessibles autour de 200 euros la nuit, comme l’annonce le site internet qui promet une « expérience inoubliable ».

Dans les textes, la loi oblige les employeurs à prendre en charge le logement des travailleurs détachés. Comme les repas et les frais de transports. Mais là encore, tout est bon pour faire des économies et les contrôles sont rares. Autre propriété de Didier Cornille, le mas de la Trésorière (Reveny 4), route de Saint-Gilles, a lui aussi été visé par un arrêté de fermeture administrative pour des manquements similaires. « Suroccupation des chambres », « absence de brosse » dans les sanitaires, « de ventilation » dans la cuisine. Sur le terrain, visiblement, les décrets n’engagent que ceux qui les décrètent. La fermeture ordonnée n’a pas été suivie d’effets, comme le détaille un article paru sur Marsactu(3) le 20 juillet dernier. A la vue de tous ces manquements, la préfecture assure transmettre le dossier à la justice : « Un procès-verbal sera transmis, en septembre, à monsieur le procureur de la République de Tarascon (qui en a d’ores et déjà été informé) pour les infractions constatées suivantes : le non-respect de la réglementation et le non-respect intégral de l’arrêté préfectoral. » Impossible d’entrer en contact avec Didier Cornille malgré nos appels répétés. La secrétaire du mas de Rey, propriété viticole de Didier Cornille, nous indique qu’il refuse de répondre à la presse.

Pris au piège

« Ayudame por favor, estoy en una carcel. » Le message reçu ce 25 juillet, sur le téléphone d’une militante du Codetras, Collectif de défense des travailleurs saisonniers, fait froid dans le dos. « Aidez-moi s’il vous plaît, je suis en prison. » C’est Irma Beatriz qui l’envoie comme une bouteille à la mer. A peine arrivée en France, elle demande de l’aide car elle vient de passer deux jours « en enfer ». Et tout commence quarante-huit heures plus tôt, à Murcia, en Espagne, ville du siège social de Terra Fecundis, pour cette Paraguayenne vivant à Madrid qui souhaitait retrouver du travail après avoir perdu son emploi dans la restauration. Sans avoir signé de contrat malgré ses demandes répétées, sans savoir où elle va, contre la seule promesse d’un travail à « 8,50 euros l’heure », elle monte dans un bus Terra Fecundis, direction la France. Partie à 16 heures, elle se retrouve le lendemain matin, à 5 heures, au milieu de nulle part. Elle est au siège de l’exploitation agricole de la famille Racamier, à Saint-Martin-de-Crau. C’est le plus gros arboriculteur du secteur, avec 370 hectares de vergers situés autour des bâtiments qui abritent aussi l’usine de conditionnement, les quais d’embarquement et les bureaux de l’entreprise. A côté, une cinquantaine de préfabriqués et mobil-homes agglutinés forme quasiment un village. Près de 200 travailleurs sont hébergés ici ; le nombre exact n’a pas voulu être communiqué par le propriétaire. « Je suis arrivée à 5 heures du matin et j’ai dû attendre jusqu’à 17 heures, que d’autres femmes libèrent leur chambre. » D’emblée, Irma Beatriz est choquée par la saleté de la cuisine où elle doit attendre. Elle passe la journée sans douche, sans nourriture, sans occupation. Même si elle a enfin pu consulter son contrat, le brouillard de son cauchemar s’épaissit quand elle découvre « sa » chambre. Deux lits espacés de 20 centimètres, pas d’armoire et à peine la place pour glisser une valise sous le lit. Pas de moustiquaire ni de ventilateur, alors que le préfabriqué est en plein cagnard. Irma Beatriz décrit un matelas « plein de pisse, de traces de sang et de merde ». Trop c’est trop : elle va voir el encargado de Terra Fecundis, intermédiaire entre le lieu d’accueil et l’entreprise espagnole, et déclare : « Je n’accepte pas ces conditions, je souhaite partir. » Il lui demande alors son numéro de contrat et lui répond : « Je t’aurai prévenue », phrase qu’aujourd’hui encore, elle a du mal à comprendre. Une heure plus tard, la femme de l’encargado vient la trouver pour lui montrer le message vidéo qu’un chef de Terra Fecundis lui envoie depuis l’Espagne. Par téléphone interposé, elle apprend que si elle tient à retourner en Espagne, il lui en coûtera 170 euros pour le bus, plus 70 euros pour le test Covid passé lors de sa visite médicale. Paniquée, Irma Beatriz demande de l’aide à des femmes présentes sur le camp. La dixième lui donne le numéro de la militante du Codetras. Le lendemain, une équipe viendra la chercher pour la conduire dans un lieu où elle se sentira en sécurité et l’aidera à organiser son retour en Espagne. Que les militantes vont payer collectivement.

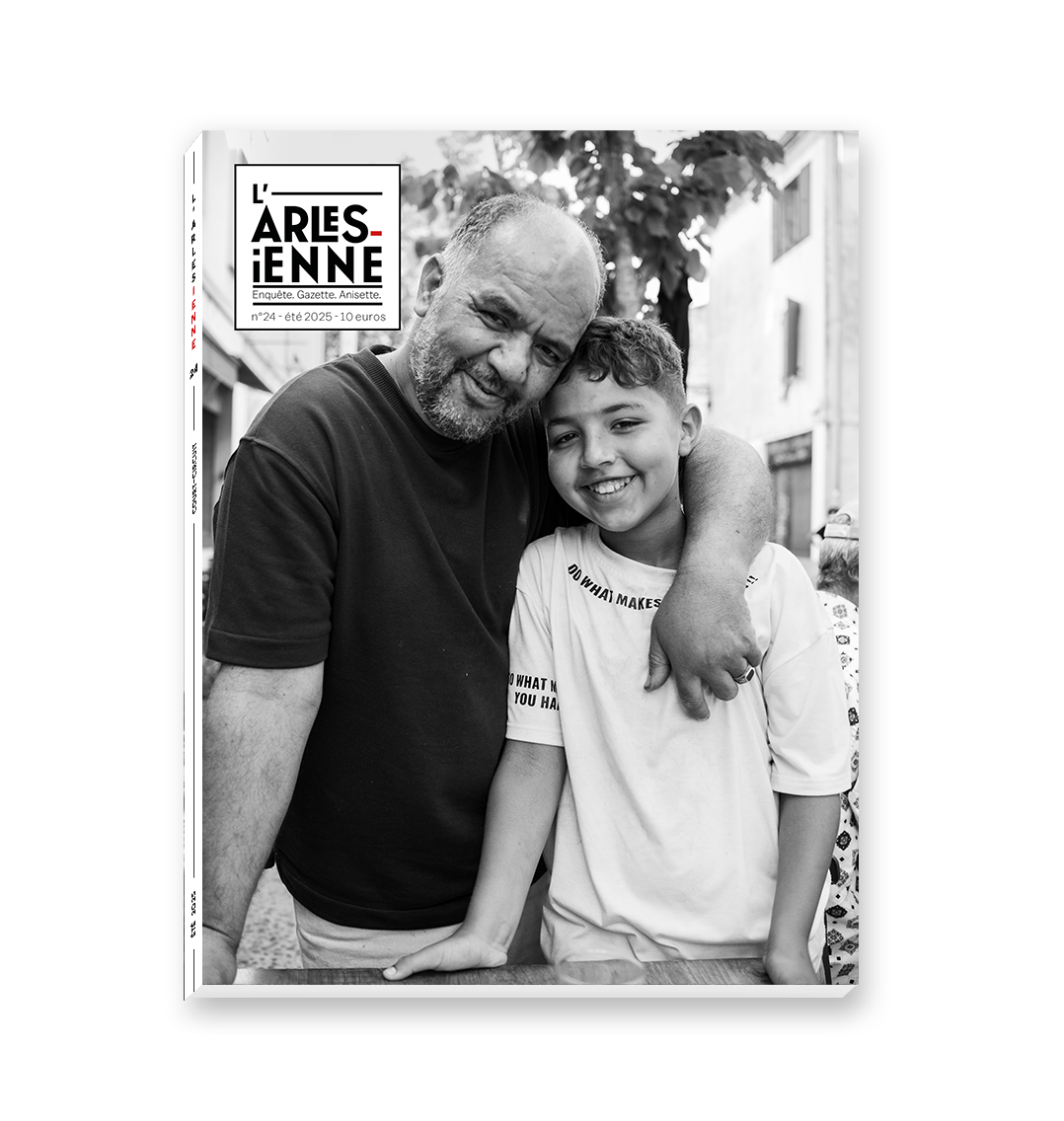

Irrité par les sollicitations des journalistes, Patrick Racamier a tout de même accepté de nous répondre. « A part nous dire qu’on les exploite et qu’on les maltraite, vous ne faites rien d’autre ! On leur donne du travail et ça, tout le monde oublie de le dire ! » Comme si l’exploitant était lui aussi pris dans des contraintes qu’il accepte et qu’il applique. Comme si nos questions qui sous-entendent des conditions inhumaines de travail et de vie dans les champs autour d’Arles n’étaient qu’une vision. Il en veut pour preuve l’attachement de certains ouvriers : « Des travailleurs reviennent parfois depuis plus de dix ans. Un père m’a demandé d’embaucher son fils, c’est que nos conditions ne doivent pas être si mauvaises que ça. Tous ces gens qui nous critiquent, qu’est-ce-qu’ils font pour ceux qui ont besoin de manger, ceux qu’on fait vivre ? Nous, on leur donne du travail, avec des feuilles de paie à 2 200 euros net, on respecte le paiement au tarif des heures supplémentaires et ça personne ne le souligne ! » Sur l’absence d’hygiène dans ses préfabriqués entassés, il rejette la responsabilité sur les occupants et certains en particulier : « les Marocains, vous savez comme ils sont hein. C’est pas les rois du ménage. Et c’est même pas des Terra Fecundis, c’est des Offi (autre régime d’embauche pour les travailleurs agricoles venus du Maghreb : ndlr). » Pour lui, son rôle n’est pas de « faire le gendarme pour la propreté » et il affirme que les ouvriers « ne veulent pas de femmes de ménage, parce qu’ils ne veulent pas que d’autres personnes rentrent chez eux ». Soit. Mais cela n’explique pas la saleté, voire l’horreur de certains sanitaires collectifs, visiblement laissés sans entretien. Et la réponse montre le peu d’intérêt donné par l’hébergeur en la matière. « Le gars qui fait l’entretien, il est en congés », expliquait Patrick Racamier, début août, alors que la saison battait son plein et que le camp était rempli.

Patrick Racamier est amer de se faire ainsi épingler, de se retrouver dans l’œil du cyclone de l’inspection du travail et de la préfecture. Il renvoie la balle aux autorités. « Quand on demande des renseignements à l’inspection du travail sur les normes à respecter, on a beaucoup de mal à les avoir. Mais quand il y a un coup à faire comme ça, là ils sont bons ». Cette année, la crise sanitaire du printemps a provoqué des contrôles sanitaires dans son « lieu d’hébergement collectif » et ainsi déclenché une fermeture administrative partielle alors que la situation est la même depuis des années sans que les autorités n’y trouvent rien à redire. Un « coup médiatique », selon lui, alors que cette saison, les journaux se sont servis de l’actualité des foyers de contamination pour dénoncer les conditions de vie indignes, « Les damnés de la terre enfin dans la lumière ? », titrait La Provence le 8 juin. « Ce que j’ai vu, c’est de l’esclavage moderne, logés dans des lieux où je n’aurais pas logé un rat »(4), envoyait le docteur Bernard Giral, président de la CPTS, association de médecins du Pays d’Arles. Pour l’exploitant agricole Patrick Racamier, il fallait bien un coupable pour les autorités. « La cible, c’est Terra Fecundis qu’ils veulent faire tomber, ils ont que ça en tête. » « Mais pour aller contrôler des prestataires marocains qui travaillent avec des gens non déclarés ou en arrêt de travail, des entreprises qui naissent et disparaissent pour ne pas payer les charges, là y’a moins de monde », remarque-t-il. L’embauche par Terra Fecundis est pour lui, une méthode plus propre que d’autres. « En mars, en plein confinement, des prestataires marocains passaient tous les quarts d’heure pour me proposer de la main-d’œuvre. Si on avait voulu, on en embauchait 100 dans la journée ». Malgré les conditions sanitaires illégales de son exploitation, Patrick Racamier indique qu’il y a certainement bien pire à côté.

L’Etat fuit ses responsabilités

Et l’Etat dans tout ça ? Il ne semble pas prêt à vouloir s’engager sur la problématique du logement des travailleurs détachés. Dans une situation sanitaire tendue, le 7 juin dernier, alors que des foyers de contamination se développaient chez les travailleurs détachés et notamment dans les lieux d’hébergement de Didier Cornille, le futur ex-préfet de région, Pierre Dartout dédouanait l’Etat. « Ce sont aux exploitants ou aux communes de trouver des locaux »(5). Questionnée sur la situation des travailleurs détachés en marge d’un cérémonial politique le 5 juillet, la députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, Monica Michel (LREM), regarde ailleurs. « Le préfet Dartout veille à l’application des directives européennes sur le détachement », répond-elle machinalement, comme si elle ne voulait surtout pas se saisir de la question. Pas étonnant à écouter le sociologue Frédéric Décosse : « La violation des droits des travailleurs et des droits humains est le fruit d’un accord tacite entre l’Etat et les organisations patronales agricoles. Il y a là un deal. Un accord tacite pour l’accès à la main-d’œuvre qui prend tout son sens quand on sait que la concurrence avec l’Espagne ou le Maroc se fait essentiellement sur la base des coûts salariaux, qui constituent la seule variable sur laquelle les producteurs peuvent agir et qui représentent 50% du coût de production environ. » (lire page 15). Finalement, le scandale dure depuis des années. Et de temps en temps, ça sort dans la presse. Le 28 juillet dernier, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s’exprimait sur la question du travail détaché dans le journal Les Echos. Elle dénonçait « des situations inacceptables comme avec l’entreprise Terra Fecundis, d’autant plus graves qu’elles peuvent aujourd’hui conduire à l’apparition de foyers Covid-19. Nous serons intraitables et il y aura des poursuites pénales ». Une façon d’afficher que l’Etat répond à la question. Mais à se concentrer sur une seule entreprise et non sur le système qui rend vulnérable les travailleurs agricoles, les autorités risquent de couper l’arbre, sans s’occuper de la forêt cachée derrière.

Eric Besatti rédaction, collectif d’enquête : Tifenn Hermelin, Sandrine Lana

et Hélène Servel.

1. Comme le veut la terminologie administrative, utilisée notamment par le conseil de Prud’hommes, lire page 23.

2. « À Arles, les saisonniers agricoles confinés attendent des réponses et de la considération », Marsactu, 15 juin 2020.

3. « Après la crise du Covid, des travailleurs saisonniers coincés dans un habitat insalubre », Marsactu, 20 juillet 2020.

4. « Les rêves à terre des saisonniers du bout du monde », La Provence, toutes éditions, 19 juin 2020.

5. « Clusters : l’Etat fait les comptes sans vraiment en rendre », La Provence, édition Arles, 7 juin 2020.

Sommaire du dossier :

Les détachés du droit

Lire le dossier en téléchargeant sur la version numérique de l’Arlésienne n°9 (4€).

Lire les différent articles du dossier sur le site : 1 jour (1€), 1 mois (3,90€) en cliquant ci-dessous.

Défiscalisez comme Bernard, soyez mécènes comme Maja et réorientez vos impôts en soutenant l'Arlésienne.

Faire un don défiscalisé à la presse libre, locale et de saison... désormais reconnue d'intérêt général !