« La violation des droits est le fruit d’un accord tacite avec l’Etat »

Sociologue, chargé de recherches au CNRS, spécialiste des migrations liées au travail, Frédéric Décosse met en exergue le rôle de l’Etat et des organisations professionnelles agricoles dans le maintien de la vulnérabilité des travailleurs étrangers. Son travail de terrain dans les Bouches-du-Rhône, le Gard ou le Vaucluse et ses plongées dans l’histoire des organisations patronales lui ont permis d’analyser un système créé avant tout pour maintenir la rentabilité économique d’un modèle intensif. Aux dépens des conditions de travail et de vie de ses petites mains.

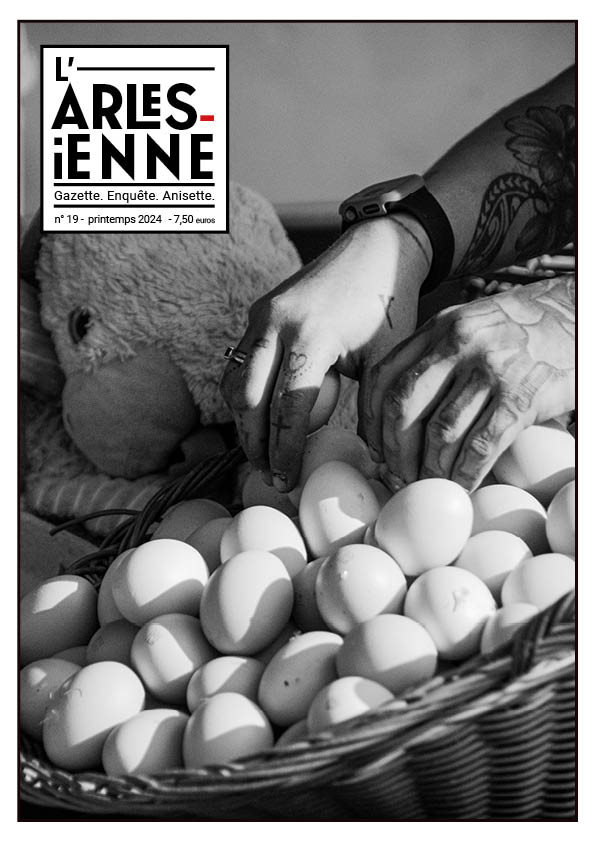

Durant notre enquête, nous avons croisé des conditions de travail et d’hébergement illégales, contraire à la dignité humaine chez des exploitants agricoles autour d’Arles. Comment cette impunité s’est-elle construite ?

Si l’agriculture a toujours été un secteur à part, elle est aujourd’hui un laboratoire de la régression sociale. Les questions agricoles se décident au plus haut niveau, dans une cogestion entre les organisations patronales (FNSEA en tête) et le Ministère de l’agriculture. Ce n’est pas nouveau, ça date de l’après-guerre. Ça permet à la profession de garder la main et de maintenir un modèle agricole qui va dans le mur et qui profite surtout aux « gros ». Jusqu’en 1968, on a eu en agriculture un salaire minimum 30% inférieur au SMIC. Si cette inégalité de rémunération n’existe plus en droit, dans les faits elle a la vie dure avec la sous-déclaration massive des heures de travail, pratiquée notamment par les agences d’intérim espagnoles. Autre exemple de cette cogestion, durant le confinement, avec des mesures dérogatoires permettant l’entrée de la main-d’œuvre étrangère.

Dans le cadre de cette cogestion, l’Etat préfère négocier et laisser faire que sanctionner. C’est visible pour tout ce qui concerne les contrôles. A l’inspection du travail agricole, dominent la culture de l’arrangement et la figure du juge de paix. Le procès-verbal n’est dressé qu’en dernier recours ou quand la loi y contraint l’agent de contrôle. Et tout est fait pour dissuader le jeune fonctionnaire motivé qui prend son premier poste. Il baisse les bras quand il voit que le PV qu’il a passé des semaines à rédiger est classé sans suite par le Procureur. L’impunité est presque toujours la règle, dans un climat où les agents sont désavoués et en sous-effectif chronique. Si l’on ajoute à cela la violence, l’équation est complète. Les inspecteurs ont peur de l’exploitant qui les menace et sort son fusil. Le souvenir de Sylvie Trémouille et Daniel Buffière, deux agents de contrôle assassinés dans l’exercice de leurs fonctions, est encore très présent. Et qu’avait dit l’Etat à l’époque ? Il avait fait état des difficultés de la profession…

Ce qu’il faut comprendre, c’est le système qui conduit aux situations que vous avez pu observer. Pour baisser le coût du travail, on recourt à de la main-d’œuvre étrangère que l’Etat et le patronat introduisent main dans la main par le biais de statuts précaires (intérim, contrats saisonniers) qui les rendent vulnérables et font qu’ils acceptent faute de mieux, des conditions de travail et de rémunération dégradées. Les heures supplémentaires ne sont souvent pas majorées et certaines ne sont tout simplement pas payées. Les retenues sur salaire en tout genre sont massivement pratiquées : pour le logement, le transport, l’accès à l’électricité… Tout est fait pour que le salarié coûte moins. Dans l’agriculture intensive, ça a toujours été comme ça ; c’est en quelque sorte « culturel ».

Quel est l’intérêt d’affaiblir de cette manière les droits des travailleurs ?

En agriculture intensive, la main-d’œuvre représente 50% du coût de production des fruits et légumes. Les employeurs n’ont pas ou peu de marge sur le prix des intrants tels que les pesticides, le matériel agricole, les machines, les serres. Le coût salarial, c’est finalement la seule variable d’ajustement à leur disposition dans un marché où la grande distribution fixe les prix et où la concurrence de pays à bas salaire (direct et indirect) comme l’Espagne et le Maroc est d’autant plus forte que leurs produits sont plus précoces. L’accès à des salariés bon marché et malléables parce que captifs (des papiers, du patron, de l’agence d’intérim…) est une question stratégique pour la compétitivité de ces entreprises à l’heure de l’agriculture globale. Donc l’Etat ferme les yeux sur les illégalismes patronaux. Il leur garantit un accès à la main-d’œuvre étrangère précisément parce que le maraichage, l’arboriculture et la viticulture sont des secteurs où il n’y a pas ou peu de subventions de la Politique agricole commune européenne (Pac) permettant d’atténuer les effets délétères de la libre concurrence.

Dans ce système de travail, le salarié est révocable à l’envi. Le renouvellement du contrat saisonnier OFII (concernant les travailleurs maghrébins) d’une année sur l’autre est au bon vouloir de l’employeur. Pour les détachés, c’est encore pire, un coup de fil à l’intermédiaire de l’agence d’intérim (un corredor) et ceux qui ne trouvent pas grâce aux yeux des exploitants (parce que pas assez productifs, trop revendicatifs ou encore parce qu’ils sont malades ou victimes d’un accident du travail) sont remplacés sur le champ.

Les agriculteurs affirment ne pas arriver à recruter des travailleurs français fiables. N’est-ce pas une nécessité pour eux de faire appel à des travailleurs étrangers, plus à même d’accepter des conditions de travail difficile que les locaux refusent ?

Pendant le confinement, l’Etat et le patronat agricole ont ressorti le vieil argument de la pénurie de main-d’œuvre. Mais comme d’habitude, on pose cette question en en faisant un problème de stock : il n’y a pas sur place les travailleurs nécessaires. Outre le fait que c’est en partie faux, on escamote ainsi la question du pourquoi. Quelles sont les raisons qui poussent les travailleurs libres à refuser ces conditions de travail ? En termes de rémunération, d’intensité, de pénibilité et de durée du travail notamment. En haute saison, récolter dans les champs ou les vergers, c’est faire jusqu’à 350 heures par mois. Les locaux ont une famille, ne vivent pas sur l’exploitation. On ne peut pas obtenir cette disponibilité et cette propension à faire des heures, sans couper les liens familiaux, sans confiner les salariés dans les mas, ce qui permet au passage de couper tout lien avec l’extérieur, et notamment avec les organisations syndicales et autres associations. Après, les agriculteurs disent que la main-d’œuvre française n’est pas fiable, qu’elle ne revient pas le lendemain. C’est un discours qui revient souvent. La question pertinente rarement posée est celle de l’acceptabilité sociale des conditions dégradées que propose, ou plutôt qu’impose, l’agriculture intensive.

Les exemples de non-respect du droit du travail, de conditions indignes de vie mises au jour par notre enquête sont-elles des exceptions ?

Dans certains cas, ça peut être plus propre. Vos exemples se passent dans des exploitations qui pratiquent l’agriculture intensive. C’est un mode de production qui combine des dimensions industrielles et semi-féodales pourrait-on dire en forçant un peu le trait. Alors bien sûr, il existe une différence dans les rapports humains dans des exploitations qui embauchent plus d’une centaine de saisonniers et celles qui fonctionnent sans ou avec seulement une demi-douzaine. Mais même dans les plus petites exploitations, il faut sortir de l’image d’Epinal de l’ouvrier qui mange à la même table que le patron. Le paternalisme a lui aussi changé de forme et avec le détachement, on est de plus en plus dans une relation commerciale où le travailleur est jetable et interchangeable. L’accès garanti à cette main-d’œuvre évite aux exploitants d’avoir à se poser sérieusement la question de l’amélioration des conditions d’hébergement, de travail et de rémunération et plus généralement, des alternatives à l’agriculture industrielle.

Pourquoi et comment ces pratiques se sont-elles développées sur le territoire d’Arles et son pays ?

La Crau, c’est le terrain de jeu de l’arboriculture intensive, c’est le no man’s land où les gros maraichers ont trouvé les terrains nécessaires à la mise en place d’une production à échelle industrielle. La mise en place de ce modèle productif s’est faite en deux grandes étapes : celle de la décolonisation et celle de la modernisation de l’agriculture du début des années 1960, qui a vu débarquer les rapatriés d’Afrique du Nord, qui se sont installés sur d’immenses domaines et ont ramené la main-d’œuvre maghrébine OFII dans leurs bagages. Vingt ans plus tard, il y a eu l’arrivée des arboriculteurs de la Drôme et de l’Ardèche qui là encore ont vu la Crau comme un espace où ils pouvaient s’agrandir et produire des fruits avec quelques semaines d’avance. Ces « gros » sont les principaux utilisateurs de saisonniers OFII et de détachés. Ils sont également très présents dans les organisations professionnelles agricoles dont ils définissent en partie les orientations. Parmi ces exploitants influents, outre les deux que vous citez dans votre enquête, on a quelqu’un comme Henri Bois, arboriculteur originaire de la vallée de l’Eyrieux, qui s’est installé dans la Crau(1) alors qu’il était président de la FNPF, Fédération nationale des producteurs de fruits (lire les réactions d’Henry-Pierre Bois à la fin de cet article). C’est un des plus gros producteurs de fruits du Gard(2). Et l’un de ses mas(3), situé à Saint-Gilles, joue le même rôle que ceux de Didier Cornille. Loué à Terra Fecundis (TF), il sert de plate-forme logistique à cette même agence d’intérim espagnole. Ce lieu est connu de tous les détachés de TF qui le nomment « La carcel », la prison, en raison notamment des conditions d’hébergement. Si Didier Cornille est actuellement dans l’œil du cyclone et qu’on peut penser qu’il finira par être lâché, c’est sans doute parce qu’il est assez en marge des organisations patronales. Il n’a pas le réseau de la famille Bois(4). Bref, ce monde des « gros » partage une même vision de l’agriculture et du salariat étranger, sans pour autant être uniforme.

En 2020, Laboral Terra avec d’autres entreprises locales se sont faites condamnées pour le non-paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés, notamment dans l’affaire qui concerne Yasmine Tellal. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a ciblé les conditions de travail dans un entretien aux Echos le 28 juillet dernier. L’étau se resserre sur ces entreprises ?

C’est la première fois que le principe de responsabilité des entreprises utilisatrices instauré par les lois Savary (2014) et Macron (2015) est consacré par une jurisprudence. En ce sens, la condamnation de Laboral Terra (lire page 23) est un précédent, mais c’est à bien des égards un jugement frileux qui achoppe sur le principal : il ne reconnaît pas une fraude au détachement. En outre, Laboral Terra n’existe plus, puisque l’agence d’intérim espagnole a été mise en liquidation judiciaire. C’est l’une des caractéristiques de ce marché du travail détaché : ces boîtes ferment et renaissent sous d’autres noms. Le réseau local d’intermédiaires qui fait le lien avec les entreprises utilisatrices reste lui en place et assure la continuité du service.

Pensez-vous que les pratiques peuvent évoluer ?

La captation d’une main-d’œuvre précaire et dépendante, c’est le ressort de l’accumulation capitalistique dans l’agriculture intensive. Mais les exploitants agricoles voient bien que c’est un secteur à bout de souffle, que c’est toujours en produisant plus que tu fais du blé, en réalisant des économies d’échelle et en sous-payant la main-d’œuvre. Au niveau politique, dans les faits, ce que gèrent l’Etat et les gouvernements successifs, c’est en premier lieu le mécontentement du milieu agricole qui a une capacité de nuisance phénoménale. Je ne vois pas ces logiques changer à l’heure actuelle. Il faudrait une volonté politique forte.

Propos recueillis par E.B.

Les réactions d’Henri-Pierre Bois :

A la suite de la publication de notre dossier et de l’entretien ci dessus avec Frédéric Décosse, sociologue, chargé de recherches au CNRS, spécialiste des migrations liées au travail, Henri-Pierre Bois, le fils d’Henri Bois, dont le nom est cité par le sociologue, nous a sollicité. Après une rencontre cordiale où les problématiques du modèle agricole français et ses impasses ont été évoqué, il nous a adressé un courriel pour rectifier certaines informations et faire part de ses réactions. Nous travaillons pour les prochaines saisons à donner une suite aux retours que nous avons eu des professionnels de l’agriculture après la publication de notre enquête.

Rectifications des faits

(1) « Henri Bois ne s’est jamais installé dans la Crau mais dans le Gard pour des raisons agronomiques et paysagères », précise Henri-Pierre Bois.

(2) « Il n’est plus producteur de fruits depuis une trentaine d’années », précise Henry-Pierre Bois, dans une réponse écrite. Effectivement, c’est sa descendance qui a récupéré l’activité de l’entreprise.

(3) « Le mas évoqué sur Saint Gilles n’en est pas un, mais la station fruitière, SICA Des Costières d’Estagel dont Henri Bois a été président jusqu’à sa liquidation judiciaire en 2009 . Les logements saisonniers dans cette station ont permis d’héberger, depuis 1985 et l’année de leur construction, de nombreux salariés saisonniers . Et ce sans aucun problème avec les services de l’état , puisque réalisés selon les normes imposées dans le cadre de logements collectifs. »

(4) « Henri Bois n’a jamais été condamné, non pas parce qu’il aurait soi-disant usé de « son réseau », mais parce qu’intègre lors de son parcours professionnel et syndicale , nous ne voyons pas quelle infraction aurait pu lui être reproché ». Les propos de l’entretien parlait de « l’oeil du cyclone de la justice », en comparaison avec Didier Cornille dont les conditions d’hébergement de la main d’œuvre de Terra Fecundis sont au centre des préoccupations de la préfecture et de l’inspection du travail. Effectivement si les travailleurs détachés appellent l’endroit appartenant à la famille Bois « la carcel », la prison en espagnol, la rédaction de l’Arlésienne n’a pas enquêté sur les conditions d’hébergement, contrairement aux hébergement de monsieur de Didier Cornille. Henry-Pierre Bois s’est montré ouvert pour que notre rédaction visite le lieu quand la saison agricole reprendra.

De plus : « Henri Bois n’a jamais travaillé avec Terra Fecundis ou quelque autre entreprise proposant de la main d’œuvre détachée. Aussi il est surprenant de voir son nom cité et son honneur sali dans cette article ». Effectivement, il n’était plus exploitant agricole quand Terra Fecundis et le système du détachement s’est mis en place. Mais ce sont ses enfants qui ont utilisé l’entreprise espagnole.

Un système accompagné par l’Etat à dénoncer

Si il y a un point ou le sociologue et Henru-Pierre Bois sont d’accord, c’est la responsabilité de l’Etat dans la situation. « Si le problème de l’hébergement est en soi important, il découle de l’incapacité des derniers arboriculteurs ou maraîchers français à trouver localement toute la main d’œuvre nécessaire au maintien de leurs activités, et à devoir trouver par leurs propres moyens d’autres solutions évoquées dans votre article. Ce problème constaté par les politiques qui ont la volonté de faire disparaître des sociétés comme Terra Fecundis, mais qui savent aussi que cette société comme d’autres a permis de sauver pour partie ces activités de production en fournissant une main d’œuvre originaire de pays agricoles, ce que la France n’est plus en mesure de faire. Loger du personnel coûte cher et cette main d’œuvre détachée, contrairement à ce qui est dit dans l’article, coûte plus cher qu’une main d’œuvre saisonnière embauchée directement et pour laquelle nous bénéficions d’allègements de charges. » La question en creux soulevée là reste celle de la concurrence internationale avec des marchés ouvert à des fruits produits dans des conditions sociales et environnementales complètement différentes. Et ça, les agriculteurs doivent jouer avec. Et les entreprises comme Terra Fecundis propose une solution à cette situation compliquée.

La faute aux attentes de la distribution

« Enfin, vous parlez d’agriculture intensive, mais le modèle de distribution né à la fin des années 60 et encouragé depuis 50 ans par tous les gouvernements, n’a pas été décidé et voulu par les agriculteurs français. La concentration des enseignes et leur puissance d’achat a imposé un regroupement de style coopératif ou le développement d’entreprises individuelles dirigées par des hommes courageux, entrepreneurs, capable de répondre ou de mieux résister à ces « monstres ».

On parle de distribution, plus de commerce comme le pratiquait les grossistes traditionnels pour les marchés ou détaillants spécialistes. Seule une enseigne centralisée fait du commerce, c’est Grand Frais. Elle prend en compte les attentes du consommateur et fait en sorte par son organisation de ne pas les décevoir. Et comme Terra Fecundis, elle grandit depuis 20 ans, avec plus de 200 supermarchés aujourd’hui parce qu’elle répond à un besoin et à l’incapacité de la grande distribution de faire du commerce. La vente directe qui se développe est louable mais ne représentera jamais qu’une partie infime du commerce. »

« Et si tout allait bien dans nos filières, nous n’aurions pas perdu 70% de notre production de Pêche/Nectarine. Et perdu tous nos marchés à l’export. Contrairement à ce que votre article énonce, nous avons des coûts de production, malgré l’exploitation de la main d’œuvre que vous évoquez, 40 à 50% plus élevés que nos concurrents espagnols, grecs, italiens mais aussi… allemands. Nous produisons bon an mal an 150 000 tonnes de Pêche/Nectarine, et en importons à peu près autant , qui n’ont pas les mêmes contraintes techniques ou sanitaires. »

« Il est dommage que votre article, juste sur certains points, n’évoque pas les sujets de fond, l’origine des problèmes évoqués et salisse toute une profession, » conclu Henri-Pierre Bois.

Sommaire du dossier :

Les détachés du droit

Lire le dossier en téléchargeant sur la version numérique de l’Arlésienne n°9 (4€).

Lire les différent articles du dossier sur le site : 1 jour (1€), 1 mois (3,90€) en cliquant ci-dessous.

Nos ventes sont une belle part de notre chiffre d’affaires, mais ça ne suffit pas. Sans financement des collectivités territoriales, sans publicité, l’Arlésienne a besoin de vous. Pour l’existence du journal : les dons sont essentiels. Et pour avoir de la visibilité et prévoir nos enquêtes en fonction des moyens disponibles, le don mensuel, fidèle et ancré, reste la panacée de l’Hauture, la quintessence de la Camargue, le cœur de l’artichaut.