Conseil Municipal du 27 mai : des nouvelles caméras pour la Ville, le point sur leurs usages

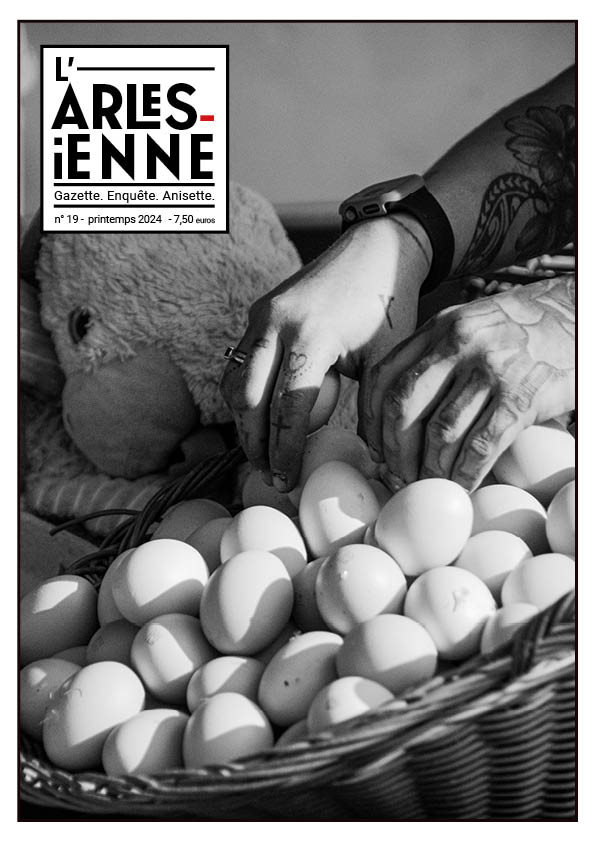

Ce 27 mai, la Ville va soumettre au vote une demande de financement pour compléter son système de vidéosurveillance à hauteur de 393 758 euros. Mais quel est le rôle de ces caméras, à quoi et à qui servent-elles ? Point sur la situation dans une ville moyenne qui en fait un usage moyen. Notre dossier dans l’Arlésienne en déconfinade, actuellement en kiosque et librairies.

Nos ventes sont une belle part de notre chiffre d’affaires, mais ça ne suffit pas. Sans financement des collectivités territoriales, sans publicité, l’Arlésienne a besoin de vous. Pour l’existence du journal : les dons sont essentiels. Et pour avoir de la visibilité et prévoir nos enquêtes en fonction des moyens disponibles, le don mensuel, fidèle et ancré, reste la panacée de l’Hauture, la quintessence de la Camargue, le cœur de l’artichaut.